本文

研究推進計画

1 研究主題

「 見方・考え方を働かせ、主体的に学ぶ児童の育成」

から算数科の授業づくりを通してから

2 研究主題設定の理由

急激に変化し、将来を予測することが困難な時代にあり、学校教育においては、児童が様々な変化に向き合い、他者と協働して課題を解決していくことや、多くの情報を見極め再構築し新たな価値につないでいくことが求められている。

このような力を身に付けるために、現行の学習指導要領では、「主体的、対話的で深い学び」を実現するための授業を目指している。これまで全国で授業改善が行われてきたが、深い学びにはつながりにくいという現状も報告されている。育成を目指す資質・能力を育んでいくためには、学びの深まりが重要である。

この課題を解決するための深い学びを実現していくキーワードが「見方・考え方」であり、「見方・考え方」を自在に働かせることができるようにすることが今求められている。

本校の教育目標は「義之校精神を身につけ主体的に学び、ふるさと西江原を愛する児童の育成」である。主体的に学ぶ姿勢は学習を通して、見方・考え方を働かせながら、様々なことに興味や関心をもち、粘り強く取り組んだり、振り返って次につなげたりしていくことで育成される。その力を学習だけでなく地域や日常の生活に生かしていくことで、学校教育目標の具現化が図られると考える。

本校の児童は、授業の中で問題を解決することができていても、どのような見方・考え方を働かせたのか意識することができにくい。見方・考え方は児童だけでは意識化することが難しく、見方・考え方に目を向けさせることが教師の役割とされている。そこで、教師が児童の見方・考え方を顕在化するような手立てを研究していくことが大切であると考える。

そこで、本研究主題を「自分の見方・考え方を働かせ、主体的に学ぶ児童の育成」と設定し、算数科の授業づくりを通して、児童が見方・考え方を育み、深い学びを実現できるようにしたいと考えた。

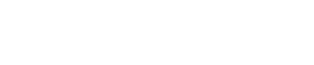

(1) 数学的な「見方・考え方」について

学習指導要領解説算数編では、「数学的な見方・考え方」について「事象を数量や図形及びそれらの関係などに着目して捉え、根拠を基に筋道を立てて考え、統合的・発展的に考えること」と述べられている。本校では数学的な「見方」「考え方」につい ては、図1のように整理した。数学的活動の中で、数学的な見方・考え方を働かせながら、知識及び技能を習得したり、習得した知識及び技能を活用して課題を探究したりすることにより、生きて働く知識の習得が図られ、 技能の習熟にもつながるとともに、日常の事象の課題を解決するための思考力、判断力、表現力等が育成される。そして、数学的に考える資質・能力が育成されることで、数学的な見方・考え方も更に成長していき、深い学びとなっていくと考えた。

(2) 「主体的に学ぶ」について

中教審答申「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について」では、「主体的な学び」とは、学ぶことに興味や関心を持ち、自己のキャリア形成の方向性と関連付けながら、見通しを持って粘り強く取り組み、自己の学習活動を振り返って次につなげる学びであると述べている。さらに、子ども自身が興味を持って積極的に取り組むとともに、学習活動を自ら振り返り意味付けたり、身に付いた資質・能力を自覚したり、共有したりすることが重要であると述べられている。

主体的な学びを実現していくためには、学ぶ意欲を引き出すことが必要だと考える。導入や問題づくりをしていく過程の中で、何のためにその問題を解決するのかという目的意識を感じ、「考えたい」や「解決したい」という思いをもつことが、主体的に問題解決していくことにつながると考えた。

3) 「算数科の授業づくり」について

我々が日常生活の様々な場面で問題に直面する際に働くべき思考は、算数科という教科で最も典型的に働き、算数科で最もよく鍛えられ磨かれるものであると考える。また、数学的活動においては、単に問題を解決することだけではなく、問題解決やその過程を振り返って得られた結果を捉え直したり、新たな問題を見出したりして、統合的・発展的に考察を進めていく力が大切である。既習の知識・技能や数学的な見方・考え方を働かせれば、新しい知識を自ら作り出せるという特性がある。過去に用いた数学的な見方・考え方の中から、適用できそうなものを探し出し、適用できるかどうか、また、適用できない場合は、どのように変換させて活用していくかを考えていくことが大切な力となると考える。

そこで、本校では算数科を中心に、見方・考え方を大切にした授業づくりの研究を進めていくことにした。

3 めざす子ども像

○低学年

自分が経験的にもっている数学的な見方・考え方を働かせながら、進んで解決しようとする子ども

○中学年

既習事項をもとに、数学的な見方・考え方を働かせながら、新たな問題にも進んで挑戦しようと

する子ども

○高学年

統合・発展を繰り返し、より洗練された数学的な見方・考え方を働かせながら、見通しをもって、

新たな課題にも進んで挑戦しようとする子ども

4 研究の仮説

A 問題解決への意欲や問いをもつことができるような導入の工夫することにより、

主体的に取り組む児童を育成することができるであろう。

B 既習事項や学習過程、働かせた見方・考え方を振り返ることにより、

数学的な見方・考え方を意識化することができるであろう。

C 数学的な見方・考え方に関わる発問の工夫をすることにより、児童が

どのような視点で物事を捉え、どのような考え方で思考していくのかが明確になり、

数学的な見方や考え方を働かせることができるであろう。

5 研究の重点

A 問題解決への意欲や問いをもたせる導入の工夫

B 数学的な見方・考え方を意識化させる振り返りの工夫

C 数学的な見方・考え方に関わる発問の工夫

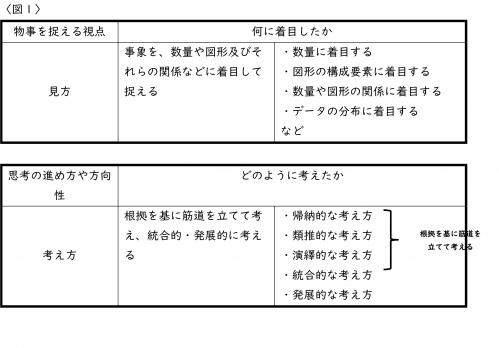

6 研究組織

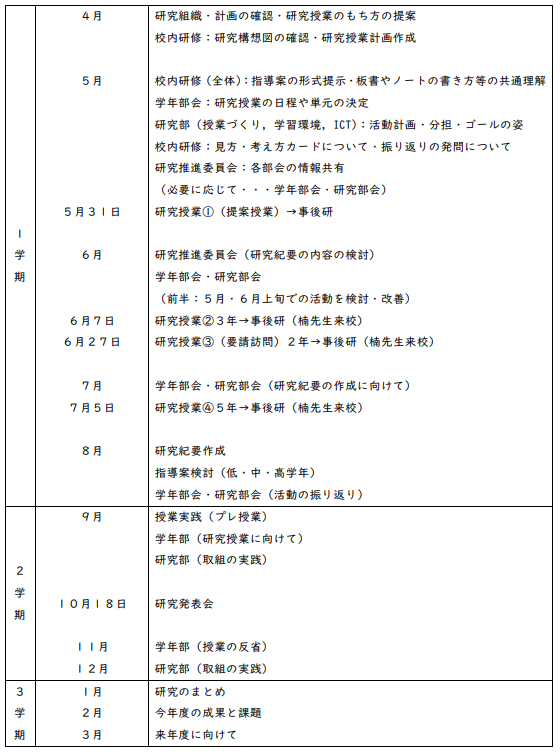

7 研究計画

8 運営

研究推進委員会で原案を作成し、全体会で話し合い、共通理解を図って進める。

○研修日 毎週水曜日 全体会・部会・その他

○研究授業 各クラス

〇研究会での授業 低・中・高 各一人